Von Sebstian W. und Joerg S.

Warum versagen wir Menschen ausgerechnet dann kommunikativ, wenn es am wichtigsten wäre – in Krisensituationen?

Krisen haben eine perfide Eigenschaft: Sie treten genau dann auf, wenn wir am wenigsten darauf vorbereitet sind, und verlangen von uns ausgerechnet dann Höchstleistungen in der Kommunikation, wenn unser System bereits überlastet ist. Ob es sich um eine banale Bahnverspätung, einen Stromausfall oder eine Naturkatastrophe handelt – die Art und Weise, wie wir in diesen Momenten kommunizieren, entscheidet oft über das Ausmaß der Schäden und die Geschwindigkeit der Erholung.

Die Herausforderungen guter Krisenkommunikation

Gute Kommunikation in Krisenzeiten ist deshalb so herausfordernd, weil sie mehrere widersprüchliche Anforderungen gleichzeitig erfüllen muss. Sie soll schnell, aber dennoch durchdacht sein. Sie soll beruhigen, ohne zu verharmlosen. Sie soll ehrlich sein, ohne Panik zu schüren. Diese Balance zu finden, während gleichzeitig der Druck steigt und die verfügbaren Informationen unvollständig oder sich ständig ändern, überfordert selbst erfahrene Kommunikationsprofis.

Hinzu kommt ein psychologisches Phänomen: In Stresssituationen neigen Menschen dazu, in alte Verhaltensmuster zu verfallen oder zu erstarren. Die kognitiven Ressourcen, die für durchdachte Kommunikation nötig wären, werden vom Krisenmanagement absorbiert. Dennoch gilt der Grundsatz: Jede Kommunikation ist besser als keine. Schweigen erzeugt Vakuum, und dieses Vakuum füllen sich Menschen mit ihren schlimmsten Befürchtungen. Ein einfaches „Wir arbeiten daran und informieren Sie in einer Stunde wieder“ kann mehr Beruhigung schaffen als stundenlanges Schweigen, auch wenn noch keine konkreten Lösungen vorliegen.

Krisengröße und Kommunikationsverhalten

Interessanterweise verhalten sich Organisationen bei kleinen und großen Krisen oft unterschiedlich. Bei einer Bahnverspätung herrscht häufig Funkstille oder es kommen nichtssagende Durchsagen wie „Es kommt zu Verzögerungen im Betriebsablauf“. Bei Naturkatastrophen hingegen wird meist ein ganzer Kommunikationsapparat aktiviert. Diese Diskrepanz ist paradox, denn gerade bei kleineren, alltäglichen Krisen könnte gute Kommunikation das Vertrauen in die Organisation stärken und als Übung für den Ernstfall dienen.

Diese umgekehrte Prioritätensetzung hat mehrere problematische Konsequenzen. Erstens erleben Menschen kleine Krisen viel häufiger als große – eine Bahnverspätung betrifft täglich hunderttausende Menschen, während eine Naturkatastrophe seltener auftritt. Die kumulative Wirkung schlechter Kommunikation bei alltäglichen Problemen untergräbt das Vertrauen in Organisationen nachhaltiger als ein einmaliges Kommunikationsversagen bei einer Großkatastrophe.

Zweitens bieten kleine Krisen ideale Trainingsmöglichkeiten. Hier könnten Kommunikationsteams unter realem, aber überschaubarem Druck verschiedene Ansätze testen, Reaktionen der Öffentlichkeit analysieren und ihre Prozesse verfeinern. Stattdessen werden diese wertvollen Lernchancen verschenkt. Eine Bahnverspätung wird als „zu klein“ für professionelle Krisenkommunikation betrachtet, obwohl sie perfekt geeignet wäre, um Kommunikationsroutinen zu etablieren und zu verbessern.

Drittens führt diese Vernachlässigung zu einer gefährlichen Doppelmoral: Organisationen erwarten von ihren Kunden Verständnis für kleine Probleme, während sie selbst nicht bereit sind, in angemessene Kommunikation zu investieren. Diese Haltung wird besonders deutlich, wenn dieselben Organisationen bei großen Krisen plötzlich um Vertrauen und Glaubwürdigkeit kämpfen müssen – eine Glaubwürdigkeit, die sie in den alltäglichen kleinen Krisen bereits verspielt haben.

Das Negativbeispiel Deutsche Bahn

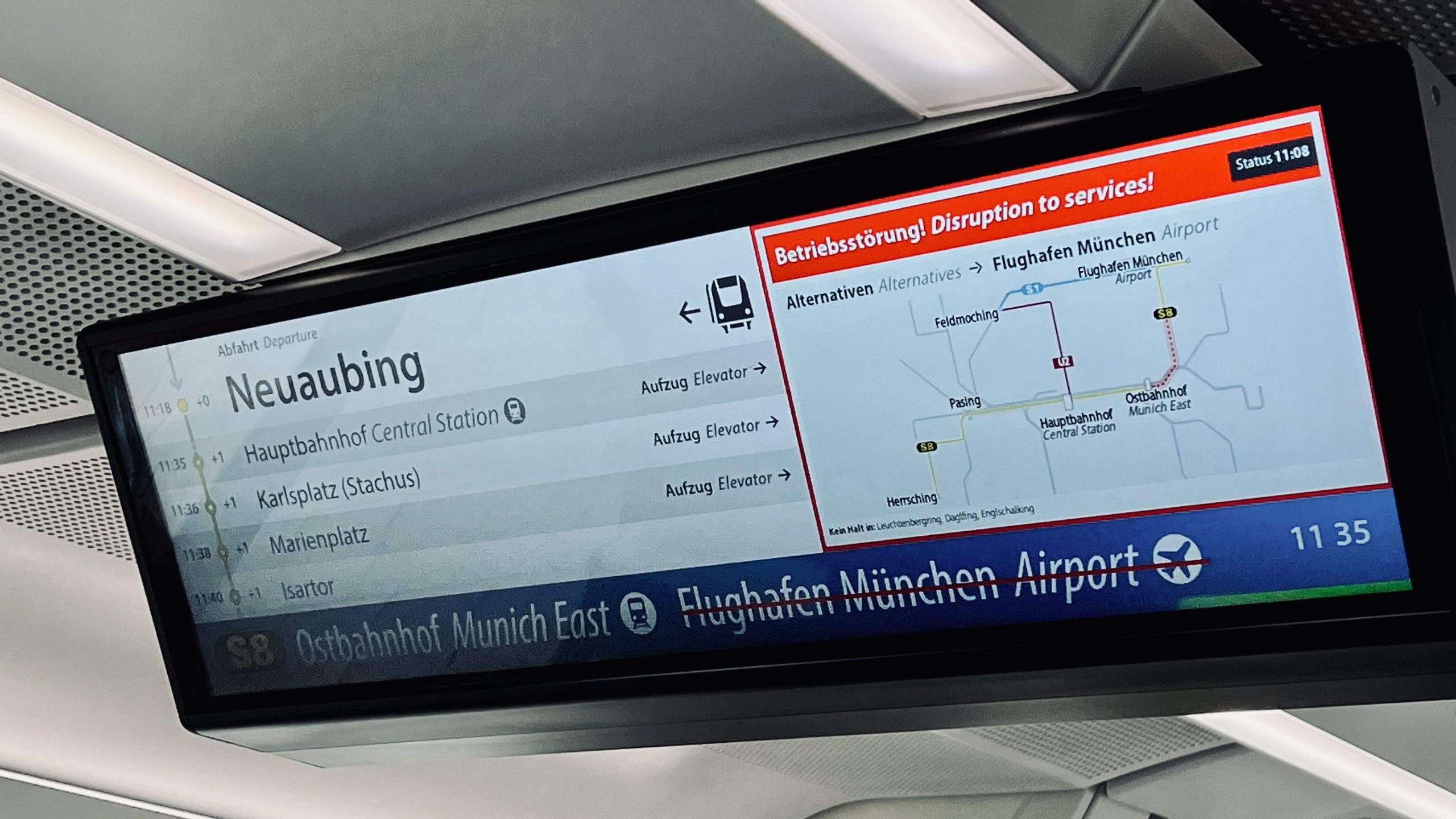

Die Deutsche Bahn liefert ein Paradebeispiel dafür, wie Krisenkommunikation nicht funktioniert. Statt proaktiv und transparent zu kommunizieren, werden Fahrgäste oft mit vagen Formulierungen abgespeist: „Wegen einer Signalstörung“ oder „aufgrund betrieblicher Störungen“ und Reisende erfahren nicht, womit sie wirklich rechnen müssen. Noch problematischer wird es, wenn unterschiedliche Kanäle widersprüchliche Informationen liefern: Die App zeigt eine pünktliche Abfahrt, am Bahnsteig wird Verspätung durchgesagt, und der Lokführer gibt über Lautsprecher eine dritte Version der Ereignisse weiter. Diese kommunikative Kakophonie verstärkt die Frustration der Betroffenen exponentiell.

Lernen aus der Vergangenheit?

Ein weiteres Problem der Krisenkommunikation liegt darin, dass vergangene Erfahrungen oft nicht systematisch ausgewertet und in zukünftige Kommunikationsstrategien integriert werden. Organisationen machen dieselben Fehler wiederholt, weil nach einer Krise die Aufmerksamkeit schnell anderen Themen gilt. Die Analyse dessen, was kommunikativ schiefgelaufen ist, wird vernachlässigt. Dabei wären gerade diese „Lessons Learned“ entscheidend für die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit in zukünftigen Krisen.

Das Schweige- und Aussitzendilemma und die damit verbundebenen psychologischen Kosten

Warum schweigen Verantwortliche lieber, statt zu kommunizieren? Oft liegt es an der Angst vor falschen Informationen und den daraus resultierenden rechtlichen oder reputationsbezogenen Konsequenzen. Diese Furcht ist nicht unbegründet: In unserer vernetzten Welt können sich Falschinformationen rasend schnell verbreiten und immensen Schaden anrichten. Doch diese risikoaverse Haltung führt paradoxerweise zu größeren Problemen. Schweigen wird als Inkompetenz oder Gleichgültigkeit interpretiert, während eine ehrliche Kommunikation über Unwissen („Wir wissen es noch nicht, aber wir arbeiten daran“) meist auf Verständnis stößt.

Die Strategie des Aussitzens nach dem Motto „wir können jetzt eh nichts machen“ mag in manchen Fällen operativ sinnvoll erscheinen, ist aber kommunikativ fatal. Sie sendet das Signal der Resignation oder Gleichgültigkeit. Selbst wenn tatsächlich keine operative Lösung möglich ist, kann die kontinuierliche Kommunikation über die Situation, die Bemühungen und realistische Zeitperspektiven das Vertrauen erhalten. Menschen tolerieren Probleme, wenn sie das Gefühl haben, dass jemand sich kümmert und sie informiert hält.

Menschen haben ein fundamentales Bedürfnis nach Vorhersagbarkeit und Kontrolle. Wenn in Krisensituationen Informationen fehlen, entstehen Stress und Angst. Ungewissheit aktiviert unser Alarmsystem stärker als schlechte, aber klare Nachrichten. Ein Passagier, der erfährt, dass sein Zug zwei Stunden Verspätung hat, kann seine Zeit planen und alternative Arrangements treffen. Ein Pendler, der stundenlang im Unklaren gelassen wird, erlebt hingegen anhaltenden Stress und wachsende Wut. Diese psychologische Reaktion ist evolutionär bedingt: Ungewissheit bedeutete für unsere Vorfahren potentielle Gefahr.

Hierarchische Kommunikationsprobleme und Brüche in der Medienkette

Ein oft übersehener Aspekt der Krisenkommunikation sind hierarchische Brüche in der Informationskette. Wenn der S-Bahn-Fahrer selbst keine Informationen von der Leitstelle erhält, kann er den Fahrgästen nichts mitteilen. Diese Situation frustriert alle Beteiligten: Der Fahrer fühlt sich hilflos, die Fahrgäste sind wütend auf ihn, obwohl er keine Schuld trägt. Effektive Krisenkommunikation erfordert deshalb klare Informationswege und die Befugnis für Mitarbeiter an der „Front“, auch bei unvollständiger Informationslage zu kommunizieren.

Verschiedene Kommunikationskanäle haben unterschiedliche Aktualisierungszyklen und Verantwortlichkeiten. Während die Website vielleicht alle 15 Minuten aktualisiert wird, erfolgen App-Updates nur alle 30 Minuten, und Durchsagen am Bahnsteig hängen von der Verfügbarkeit des Personals ab. Diese asynchrone Aktualisierung führt zu widersprüchlichen Informationen und verstärkt das Gefühl chaotischer Kommunikation. Eine koordinierte Mediensteuerung, bei der alle Kanäle zeitgleich aktualisiert werden, ist technisch anspruchsvoll, aber für glaubwürdige Krisenkommunikation unerlässlich.

Krisenkommunikation und Krisenmanagement

Krisenkommunikation und Krisenmanagement sind untrennbar miteinander verbunden. Schlechte Kommunikation kann eine kleine Krise zu einer großen werden lassen, während gute Kommunikation manchmal schwerwiegende operative Probleme abmildern kann. Dennoch werden beide Bereiche oft getrennt betrachtet. Während sich Krisenmanager auf die operative Lösung konzentrieren, bleibt die Kommunikation als nachgelagerte Aufgabe liegen. Erfolgreiche Organisationen erkennen jedoch, dass Kommunikation ein integraler Bestandteil des Krisenmanagements ist, nicht nur ein Add-on.

Technologie als Fluch und Segen und der Information-Overflow-Effekt

Moderne Technologie verspricht bessere Krisenkommunikation, stößt aber an Grenzen. Mobilitäts-Apps können nur so gut sein wie die Daten, die sie erhalten. Bei komplexen Störungen, die mehrere Systeme betreffen, versagen automatisierte Informationssysteme oft. Hier kommt Künstliche Intelligenz ins Spiel: Sie könnte verschiedene Datenquellen intelligent verknüpfen, Kommunikationsmuster analysieren und proaktive Informationen generieren. KI könnte beispielsweise erkennen, wenn sich eine Verspätung auf nachgelagerte Verbindungen auswirkt, und automatisch entsprechende Warnungen verschicken.

Paradoxerweise ist Kommunikation trotz technologischer Fortschritte in manchen Bereichen ineffizienter geworden. Wir leiden unter einem Information-Overflow: Zu viele Kanäle, zu viele Updates, zu viel Rauschen. Menschen schalten ab oder übersehen wichtige Informationen im Datenstrom. Effektive Krisenkommunikation muss heute auch bedeuten, die richtige Information zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal zu senden – eine Kunst der Selektion und Priorisierung.

Der menschliche Faktor: Sender und Empfänger

Friedemann Schulz von Thun hat mit seinem Vier-Ohren-Modell gezeigt, dass Kommunikation immer auf mehreren Ebenen stattfindet. In Krisen potenziert sich diese Komplexität dramatisch. Wenn ein Bahnsprecher sagt: „Wir bitten um Ihr Verständnis für die Verzögerung“, hören Fahrgäste nicht nur die Sachinformation, sondern interpretieren gleichzeitig auf drei weiteren Ebenen: Die Beziehungsebene („Ihr müsst euch damit abfinden“ oder „Wir nehmen euch nicht ernst“), den Appell („Bleibt ruhig“ oder „Findet euch damit ab“) und die Selbstkundgabe („Wir sind überfordert“ oder „Uns ist das eigentlich egal“). Je nach Gemütslage, bisherigen Erfahrungen und aktueller Stresssituation interpretieren Menschen dieselbe Botschaft völlig unterschiedlich.

Besonders problematisch wird es, wenn Sender und Empfänger unterschiedliche „Ohren“ bevorzugen. Der Kommunikator sendet vielleicht primär auf der Sachebene („Hier sind die Fakten“), während die Betroffenen hauptsächlich mit dem Beziehungsohr hören („Wie behandelt ihr uns?“). Diese Diskrepanz führt zu Missverständnissen und verstärkt Frustrationen. Ein technisch korrekter Satz wie „Die Verspätung beträgt voraussichtlich 45 Minuten aufgrund einer Weichenstörung“ kann als lieblos und unpersönlich empfunden werden, während die beabsichtigte Sachinformation durchaus hilfreich wäre.

Schulz von Thuns Konzept der „Inneren Mannschaft“ wird in Krisen besonders relevant und zeigt die Zerrissenheit der Kommunikatoren auf. Der Kommunikator kämpft mit verschiedenen inneren Stimmen: dem „Ehrlichen“, der transparent über alle Probleme informieren möchte, dem „Vorsichtigen“, der rechtliche Konsequenzen und Reputationsschäden fürchtet, dem „Beruhiger“, der Panik um jeden Preis verhindern will, und dem „Verteidiger“, der die Organisation schützen möchte. Wenn beispielsweise ein Pressesprecher nach einem schweren Unfall vor die Medien tritt, ringen diese inneren Stimmen miteinander: Soll er zugeben, dass Sicherheitsmängel bekannt waren (der „Ehrliche“)? Soll er abwarten, bis alle Fakten geklärt sind (der „Vorsichtige“)? Oder soll er die Öffentlichkeit beruhigen, auch wenn er nicht alle Details preisgeben kann (der „Beruhiger“)?

Diese inneren Konflikte führen oft zu den typischen, unbefriedigenden Krisenkommunikations-Phrasen: „Wir nehmen den Vorfall sehr ernst“, „Eine umfassende Aufklärung ist eingeleitet“ oder „Wir bitten um Verständnis“. Diese Formulierungen entstehen als Kompromiss zwischen den widerstreitenden inneren Stimmen, befriedigen aber keine der Seiten wirklich – weder die verschiedenen Aspekte der eigenen „inneren Mannschaft“ noch die Informationsbedürfnisse der Empfänger.

Ein weiterer Aspekt von Schulz von Thuns Arbeit, der in Krisen besonders relevant wird, ist das Konzept der „Teufelskreise“ in der Kommunikation. Schlechte Krisenkommunikation kann selbstverstärkende Zyklen auslösen: Unzufriedene Kunden werden aggressiver in ihren Anfragen, woraufhin Mitarbeiter defensiver reagieren, was wiederum die Unzufriedenheit verstärkt. Bei der Deutschen Bahn lässt sich dieser Teufelskreis täglich beobachten: Frustrierte Fahrgäste konfrontieren Zugbegleiter oder Bahnhofspersonal mit ihrer Wut über Verspätungen, die Mitarbeiter reagieren mit Standardfloskeln oder Abwehr, was die Frustration weiter anheizt.

Erfolgreiche Krisenkommunikation erfordert deshalb nicht nur technische Infrastruktur und Prozesse, sondern auch psychologisch geschulte Kommunikatoren, die ihre eigenen Reaktionsmuster verstehen und bewusst steuern können. Sie müssen lernen, ihre „innere Mannschaft“ zu koordinieren und gezielt auf verschiedenen Kommunikationsebenen zu senden. Vor allem aber müssen sie antizipieren können, mit welchen „Ohren“ ihre Zielgruppen in Krisensituationen primär hören, um ihre Botschaften entsprechend anzupassen.

Fazit und Ausblick

Die Herausforderungen der Krisenkommunikation sind vielfältig und komplex. Sie reichen von technischen und organisatorischen Problemen über psychologische Barrieren bis hin zu grundsätzlichen menschlichen Kommunikationsmustern. Dennoch gibt es Hoffnung: Organisationen, die aus Fehlern lernen, in Kommunikationstechnologie und -training investieren und Kommunikation als integralen Bestandteil ihres Krisenmanagements begreifen, können sich deutlich verbessern.

Die Zukunft der Krisenkommunikation liegt wahrscheinlich in einer Kombination aus menschlicher Empathie und technologischer Intelligenz. KI kann dabei helfen, Informationen zu verarbeiten und zu verteilen, aber die menschliche Komponente – das Verständnis für Emotionen, Bedürfnisse und Sorgen der Betroffenen – bleibt unersetzlich.

Wenn schon eine simple Bahnverspätung regelmäßig zu kommunikativen Desastern führt – sind wir dann überhaupt bereit für die wirklich großen Krisen, die auf uns zukommen?